L'HISTOIRE DE LA FERME

L’histoire qu’ont souhaitée célébrer les habitants de Pujaut en 2012 est celle vécue par les «manants» de la communauté de ce village, à la fin du XVIème siècle et au début du XVIIème.

La pugnacité de ces paysans, unis pour y parvenir à ceux du Rochefort voisin, fut si intense qu’elle parvint à l’aboutissement d’un projet de grande envergure, envisagé depuis un demi-siècle, soit le complet assèchement de l’étang qui tapissait la moitié de la superficie de la Commune.

Les guerres de religion, qui prirent fin avec l’édit de Nantes (1598), venaient de troubler et dévaster tout le pays. Le village fut même détruit par un incendie le 25 Avril 1570 : alors que les Huguenots y avaient installé un petit détachement de l’armée de Coligny, ils en furent délogés par une troupe catholique et, avant de prendre la fuite, mirent le feu aux maisons du village.

Dans les campagnes, la famine menaçait. Cette période troublée prit fin sous le règne d’Henri IV, qui parvint à restaurer, voire étendre l’autorité royale, puis rétablir les finances grâce à son surintendant Sully.

Depuis Saint-Louis, la communauté de Pujaut était placée sous l’autorité du Roi, dont les représentants locaux étaient le Sénéchal de Beaucaire, qui déléguait ses pouvoirs au Viguier de Roquemaure et lui-même au Bayle de Pujaut. Elle était administrée par un conseil général qui se réunissait une fois l’an sur la place publique ou, en cas de mauvais temps, à l’intérieur de l’église.

Un conseil «politique», chargé des affaires courantes, se réunissait quant à lui, plusieurs fois par an.

C’est dans ce contexte que les consuls et habitants de la communauté de Pujaut eurent l’idée d’assécher leur étang. Les terres cultivables, concentrées dans les espaces surélevés, étaient rares et ne permettaient pas de subvenir au besoin des habitants, accablés d’immenses dettes.

Après une première démarche auprès du Roi Charles IX en 1561 restée sans réponse, il fallut attendre le bon vouloir d’Henri IV qui donna son autorisation en 1591.

Les lourdes dettes de la communauté obligèrent celle-ci à concevoir un montage de l’opération visant non à rémunérer l’entrepreneur chargé des travaux, mais à le dédommager sous forme des terres nouvelles récupérées dans l’étang.

Le premier projet, confié à Mr Hugues Pelletier, ingénieur à Salon, élève de Craponne (célèbre pour ses travaux de dérivation des eaux de la Durance) permit de fixer les droits et devoirs de tous les intervenants, en l’occurrence, le Roi, la Communauté de Pujaut, Mr Pelletier, les Pères Chartreux et François de Paberan, conseiller du Roi. Deux actes de 1586 et 1589 fixèrent juridiquement les obligations de chacun.

Mr Pelletier engagea donc les travaux dès la signature de la concession, avant même l’accord d’Henri IV. Mais rapidement englué dans des dettes considérables, il ne put les mener à leur terme, trouvant la mort en 1590.

Son fils qui voulut poursuivre son oeuvre, ne fut pas plus en réussite….

Ce n’est qu’en 1603, après avoir obtenu le consentement du comte de Suze, seigneur de Rochefort en 1599, que les consuls des deux communautés de Pujaut et Rochefort trouvèrent un ingénieur sérieux, ayant selon eux toutes les qualités requises au succès de cette gigantesque entreprise.

Il s’agissait de Mr Claude de Montconis, « conseiller du Roi, maistre ordinaire de son hôtel, président au bureau des trésoriers généraux de France en la généralité de Lyon ».

Les conventions de 1586 et 1589 furent actualisées le 10 Mai 1603 par deux nouveaux baux : le premier, « à dessécher » l’étang, devant Me Claude Rives, notaire royal de Pujaut, le second, «à écouler» l’étang, devant Me Claude Ruel, notaire royal de Roquemaure.

Claude de Montconis mit toutes ses forces dans l’entreprise et il parvint à terminer son travail, mais ce n’est qu’en 1606 qu’une partie de l’étang de Rochefort, dite étang de l’Abbé, commença à être mise à sec, et en 1607 et 1608 que la réussite du dessèchement fut complète pour Rochefort ; quant à l’étang de Pujaut, ce n’est qu’en 1610 et 1611 que l’entreprise fut couronnée de succès. Les eaux étaient drainées par un réseau de fossés s’écoulant dans une grande roubine au fond de la cuvette de l’étang et ensuite étaient évacuées vers le Rhône par un tunnel d’environ 1500 m.

Peu de documents nous renseignent de façon précise sur les modalités de mise en œuvre des travaux. Cependant, il est impossible que ceux-ci aient pu être menés à leur terme sans faire appel à des compétences telles que l’hydraulique, pour l’évacuation pérenne des eaux, mais aussi de l’arpentage et du bornage car il fallut bien mesurer, orienter, aligner des fossés et délimiter les terres découvertes, et enfin du creusement de galeries souterraines sous le seuil de Four pour l’évacuation vers le Rhône des eaux emprisonnées dans la dépression.

Le partage des terres fut consacré par un acte public passé en l’étude de Maître Aubaret, notaire à Roquemaure le 9 décembre 1612.

Un plan fut établi et annexé audit acte et les bornes délimitant les parties de chacun furent posées.

Les intéressés eurent à se partager les terres découvertes soit 1248 salmées (environ 1000 hectares), ceci après prélèvement de 100 salmées pour le domaine royal et 100 salmées pour les Pères Chartreux.

D’autres difficultés surgirent dans les années qui suivirent. Les travaux réalisés par Mr de Montconis s’avérèrent insuffisants.

En effet, lors de pluies importantes, les terres et récoltes étaient emportées ; les propriétaires, dont les Chartreux, se chargèrent du parfait assèchement par la création d’une nouvelle roubine et d’un second tunnel.

Ceci leur permit d’édifier trois fermes, encore présentes aujourd’hui : St-Hugues, St-Bruno et St-Anthelme.

Ce nouvel espace de terres « volées » à la nature, où on récoltait principalement des céréales et où paissaient des troupeaux de moutons, resta en l’état pendant trois siècles.

Ce n’est qu’au début du XXème siècle que fut décidée la création d’un camp d’aviation, utilisé principalement pendant la seconde guerre mondiale et aujourd’hui consacré au parachutisme, au vol à voile et à l’aéromodélisme.

Sa vocation agricole fut préservée, de même que l’entretien des ouvrages assuré par un syndicat regroupant les propriétaires dans l’étang.

La dépression de Pujaut, grand espace lacustre il y a encore 400 ans, est devenue, par l’intervention de ses habitants, un espace et un paysage structurés dont la communauté a pu tirer depuis le meilleur profit.

Conscients des efforts produits par leurs ancêtres pour parvenir à cette réussite, les villageois de Pujaut ont toujours tenu, à travers les siècles, à célébrer les différents centenaires de cette gigantesque entreprise :

En 1712, furent organisées des réjouissances publiques, en particulier une grande messe en plein air regroupa plus de 3000 participants.

En 1812, alors que tous les préparatifs avaient été effectués, la fête fut annulée car les malheurs de la campagne de Russie empêchèrent toute manifestation.

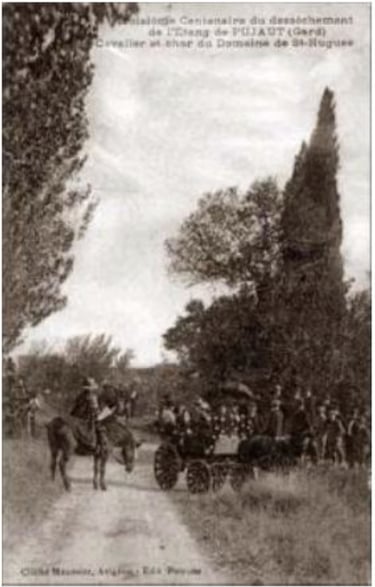

En 1912, le 28 octobre, après un « tir de boîtes » donnant le départ de la fête, on vit les habitants des villages avoisinants venir aux sons de la bonne musique de Tavel, assister à une grande messe célébrée sous un grand arc de triomphe à la ferme St-Hugues, et voir passer une centaine de chars décorés et admirer le feu d’artifice qui clôtura la journée.

ASSECHEMENT DE L'ETANG (1612)

En 2012, les Pujaulains (bien plus nombreux qu’en 1612, où ils étaient environ 150) ont décidé de rendre hommage au courage et à la volonté de leurs ancêtres par l’organisation d’une grande manifestation populaire, destinée à dévoiler au plus grand nombre ce passé méconnu.

Les occupants et utilisateurs de l’aérodrome ont souhaité se joindre à cette célébration pour fêter les 90 ans du site.

L’ETANG APRES L’ASSECHEMENT

A peine asséché, l’étang fut rapidement occupé par les propriétaires ayant recueilli le bénéfice des terres. Celles obtenues par Mr de Montconis furent partagées en 1624, puis vendues à ses créanciers, faisant des Pères Chartreux les principaux propriétaires de l’étang. Ils y édifièrent 3 fermes : St Hugues (1616), St Bruno (1653) et St Anthelme (1681) où l’on trouvait : surtout des céréales, blé-froment, blé « sous le vent », orge et avoine, des troupeaux de moutons et brebis, des terres à fourrage et pacage, et de la vigne. On y cultiva au XVIIIème siècle, dans les endroits humides, des parcelles de chanvre (canebière) que l’on tissait, après un long traitement, en même temps que la laine, au coin du feu en hiver.

Après l’introduction en France de la garance par Jean ALTHEN, la plante fut abondamment cultivée dans l’étang, jusqu’à la découverte en 1869 des procédés chimiques de fabrication de la teinture. La terre blanche vit également pousser en grand nombre les mûriers, dont les feuilles servaient de nourriture aux vers à soie, jusqu’à la première guerre mondiale où fut modernisée la production de la soie.

Les céréales cultivées depuis l’assèchement furent à l’origine de la création de l’Union Agricole (toujours existante), exemple unique en France de coopérative ayant pour vocation la fabrication locale d’un bon pain, tel que l’ont voulu ses fondateurs en 1926.

Entre les deux guerres, Pujaut devint, grâce aux vignes de l’étang, un marché très important de raisins de table, en particulier les Chasselas dorés, et les anciens se souviennent des banastes bien rangées sur la place de la Poste, puis sur celle du marché dont les seuls témoins sont les deux bascules aujourd’hui au repos.

La création du marché au cadran de Chateaurenard en 1958 fit décliner cette production prospère, et l’on remplaça les Chasselas, Admirables ou Muscats de Hambourg par des arbres fruitiers, puis des raisins de cuve.

Comme nous le voyons, l’étang et ses occupants ont subi les grandes transformations agricoles et industrielles des siècles précédents. Il est resté aujourd’hui une vaste et riche plaine agricole, protégée par une règlementation spécifique (ZNIEFF), compte tenu de sa richesse floristique et faunistique.

L’urbanisation galopante du XXème siècle l’a encore transformé, d’abord en 1919 par la création de l’aérodrome en son centre. Puis par la traversée de deux grands axes de circulation, la route Bagnols-Avignon (RN 580) en 1980 et le TGV Sud Est en 1997. Enfin les viticulteurs locaux y ont édifié, en 1991, leur unité de production et vitrine, le Cellier des Chartreux.